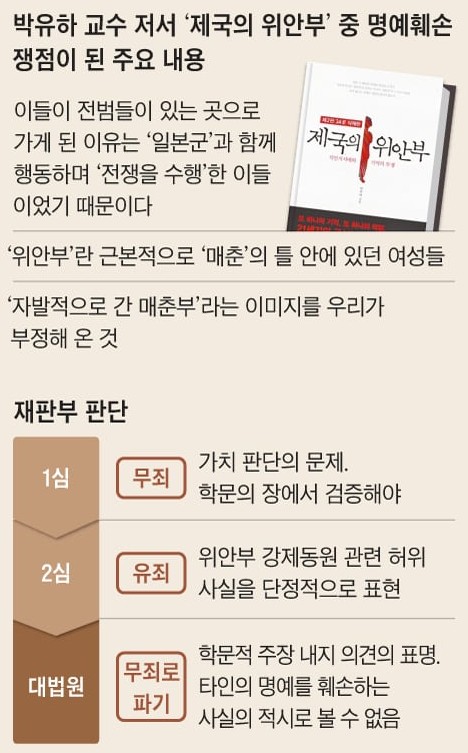

- ▲ 2023年10月26日,在首尔瑞草区大法院前,因涉嫌在著作《帝国的慰安妇》中损害日军慰安妇受害者名誉而受审并被判无罪后,世宗大学名誉教授朴裕河正在媒体记者表露心情。/南康浩记者

我找到了2014年“分享之家”顾问律师等人针对书中的初版内容,以九位慰安妇奶奶的名义发起的名誉损害及禁止销售的临时禁令诉讼中指出的109处虚假内容,以及之后原告方申请修改的53处内容,还有根据法院的临时禁令裁决删除了34处内容后出版的第二版的资料。我利用长假的时间查看了这些内容。尽管2025年7月大法院最终作出了无罪判决,但我还是不太愿意去读,但化作泡影的出协功劳奖闹剧,却生生地推动了我去做艰难的事。

不出所料,书的内容很令人不适。在这些段落中提到:“否定慰安妇问题的人只是把‘慰安’理解为‘卖淫’,而我们只是理解为‘强奸’,但‘慰安’这个词基本上包含了这两种要素。换句话说,‘慰安’(中略)是一种预计有收入的劳动,从这个意义上来说,是‘强奸式的卖淫’。”(第120页第19行)“慰安妇们曾与日本军人谈恋爱,还把慰安视为爱国的行为,她们的这些记忆之所以被隐藏起来,是因为她们必须一直作为向日本证明韩国是受害民族的人而存在。”(第190页第5行)

关于少女雕像,朴裕河也批评说:“(这个雕像)切除了合作的记忆,只表现出了抵抗和斗争的形象。”(第207页第10行)站在那座纯洁的坐像前,我久久不愿离去。“有必要做到这种程度吗……”的想法让我的内心感到沉闷。

综合来看,我不同意《帝国的慰安妇》所呈现的历史事实、访谈内容及其解读的合理性。全书的内容,特别是引发争议的初版的删除内容,显示了作者为何会受到批评,即,否认日本的国家责任,将责任归咎于从业者。这本书能否让读者更好地理解慰安妇奶奶们的痛苦也令人怀疑。在描述日军与慰安妇的同志关系,甚至萌生爱情的事例时,感觉作者忽视了问题的本质——宏观脉络,其解读过分强调情感而非事实。如果是指导学生的论文,我可能会建议删除这些部分。

但我也不同意有人贬低这本书,将其视为“展示缺乏学术正当性的著作是如何通过噪音营销成为神话的案例”。实际上,我们现在已经知道,是哪些人构建了这种神话。朴裕河的书,抛开其适当性和完成度不谈,是正面对抗了被权力化的公民运动圈所打造的慰安妇教条这一圣域的学术成果。

人类的生活和历史并非对所有人而言都是相同的实体,而是多层次的现象。通过提出新的、具有挑战性甚至超乎常识的主张,来解读那些已形成共识或禁忌的话题,我们的认识才得以拓宽、变得精确,并接近实质的真相。这就是宪法保障学术自由(第22条第1项)的原因。但在韩国社会,学术所享有的自由一直受到限制。在威权主义时期,国家安全是限制这种自由的主要手段,而现在,名誉损害则成为了主要手段。

学者们享有自由,但研究对象的名誉也极为珍贵,这是不言而喻的。问题在于,立场强硬的市民团体打着时代精神、正义、献身的旗号,甚至加上二次伤害的逻辑,他们误用名誉毁损作为切断超越过去和作为其延长线的现在的二分法善恶论的观点的手段。其结果并非扩大对历史明暗的深入理解和共鸣,而是催生出了黑白逻辑式的阵营分化和加深反感的恶性循环。从慰安妇、4.3事件、丽顺事件、光州事件、世越号沉船事件到梨泰院事件等,这样的名单很长。在当下这个时刻,围绕12.3紧急戒严,同样的事情似乎还将重演。

名誉并非不正当获得和保持的声誉,而是由个人与他人之间的互动所构成的社会评价(朴容相,《新名誉毁损法》)。出发点不是封口,而是开放的沟通。这也是拔出深植于我们社会内部的冲突和分裂的导火索的第一步。朴裕河艰难地推开了那扇紧闭的门。出协想表彰她的功劳,是理所当然的。

- ▲ 制图 = 李志元

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)