韩国机械研究院3日宣布,纳米仿生学研究室许新(音,见图)博士研究组开发出了可以移植给人类的“人工耳蜗”。耳蜗位于耳朵最内侧,是把声音变成电子信号的地方。声音返回使骨膜震动,耳蜗的体液就会晃动。据此,薄膜——基底膜和位于正上方的毛状细胞依次活动,从而产生电子信号。该信号传递到神经,大脑能够识别声音。

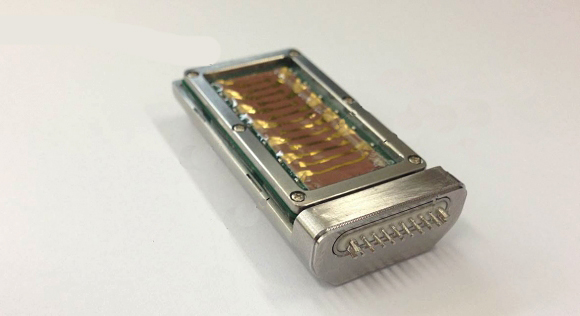

许博士研究组制造出模仿耳蜗的人工基底膜,与有液体的空间相结合,开发出人工耳蜗。声音传达到人工耳蜗时,由于起到体液作用的液体晃动,发出电子信号,信号就会被传达到神经。研究组表示:“如果耳蜗先天性损伤的失聪者移植人工耳蜗,能够顺利地听到人说话的声音。(该装置)几乎无需电力消耗,一旦移植可以半永久性使用。”

尽管目前市场上可以看到失聪者使用的人工耳蜗,然而现有的耳蜗是通过机械把声音变成电子信号后通过电子芯片传达给神经,电力消耗非常大。新开发出的该款耳蜗装置分成体内、体外两部分,其他人能够轻松地知道是否是失聪者。许博士介绍说:“计划经过小型化后,从明年2月开始在首尔大学医院进行临床试验。”

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)